|

| / |

2024/10/05

平和への道に進め

石破茂首相が10月4日午後、就任後、初めての所信表明演説を衆参両院の本会議で行った。自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に関し、「国民の政治不信を招いた事態について、深い反省とともに触れねばならない」と陳謝したものの、政権基盤のもろさもあいまって多難な船出が予想される。9日に衆院解散に踏み切るが、「憲法9条の二項を削除」と言い放つ人が首相でいいのかと不安が膨らむ。まずは、劇的な結果となった9月27日の自民党総裁選を振り返ろう。第1回投票で、高市早苗前経済安保担当相は、石破氏を上回る最多の党員票を集めた。議員票では小泉進次郎元環境相に次ぐ2位。合計で最多181票を獲得した。ところが決選投票では、石破氏の票が高市氏を上回り、驚きの結果となった。

票の分析をすると、党員票は、高市氏が最多で、とりわけ都市部が強かった。一方、地方は石破氏が強さを発揮。従来の都市部ではリベラルが強く、地方では保守が強いという傾向が変わって、都市部の住民が保守化している姿が浮かび上がる。高市氏は、安倍晋三元首相の路線を継承した経済政策が評価されたともいわれる。

では、決選投票で石破氏が高市氏を逆転したのはなぜか。元自民党議員によると、超右派である高市が首相でいいのかという心配が国会議員の間に広がったという。高市氏の外交政策を危惧する声もあった。そうした不安や懸念が、1回目の投票の結果をひっくり返したとすれば、自民党の中にも極端な右傾化に危機感を抱く議員がいるということだ。

所信表明の演説で、石破氏は在日米軍の活動ルールを定めた日米地位協定の改定などには言及しなかった。けれども、外交・安全保障政策では、従来の首相のように「日米同盟を基軸」とする姿勢を打ち出した。ということは、沖縄の米軍基地の縮小は望めず、自衛隊の拡張に力を注ぐということか。肝心の憲法については、首相在任中に発議を実現する考えを示し、改憲路線を踏襲する。

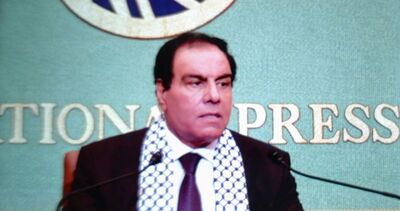

この日、パレスチナ自治区・ガザ地区の出身の医師で、来日中のイゼルディン・アブラエーシュ博士=写真=が、東京・内幸町の日本記者クラブで会見した。博士は2009年の戦争で娘3人とめいを失った。「私の娘たちが最後の犠牲者になりますように」と叫ぶ博士の姿がイスラエルのテレビ局で放映され、同国の市民はもとより、各国の人々に衝撃を与えた。博士は以後、「平和的共存」を唱え、ノーベル平和賞に5回、ノミネート。現在はカナダのトロントに拠点を移し、大学で教えながら、即時停戦を外側から訴えている。

「日本のみなさんは、戦争がどのような苦しみをもたらすかを知っている。いまパレスチナはまさにそういう状態です」と博士はいい、「平和は善意と外交交渉でもたらされる」と日本政府に、「即時停戦」への協力を求めた。

米国の傘の下で、防衛費の倍増を打ち出した前政権の後を継ぐのか、それとも平和外交に注力して国際社会での信頼を築くのか。どちらが「平和への道」につながるのか、答えは言うまでもない。

(M・M)

2024/09/20

投票困難者へ、まず公助を

きょうは9月20日だから自民総裁選の結果はまだ出ていない。そのなかで改憲問題はマグマのように激化の機会をうかがっている。で、少し違う角度で憲法を考えたい。私は7月22日に当欄で「都心でも高齢化で投票に行けない」(朝日「ひととき」7月6日)という投書を紹介し、憲法で保障されているはずの参政権が脅かされていると書いた。投書者は「ネットはできないので郵便投票の拡大を」と訴えていた。7月は私もその方向を強調した。しかしそれには法や条例改正も必要になるのではないか。視点を変えてみることが必要だ。高齢者・障害者が投票に行きやすいよう車を出せばいい。「自助(車がない)・共助(まわりで車を出せる状況にない)」が無理だからこんな投書がくるのだ。まず公助だ。自治体が車を出せばいいのだ。

私はこの投書を乗せた「朝日」の鈍さに少々腹をたてていた。投書者の住所がわかっているのだからひざや腰が悪い高齢者がどれほど大変か、検証すればいいのだ。朝日は8月27日付に俳優・渡辺えりさんが前月の「ひととき」欄をふりかえる企画でこの投書をとりあげて「驚いた」とコメントしたが、「近所のボランティアは?」という「共助」思考どまりだった(私も似たようなものだ)。ところがその朝日は投書の20日後、26日のネット記事で若干フォローして、最後にさりげなく書いている。「自治体によっては投票所までのバスの巡回や無料乗車券の配布、移動が困難な人への送迎をしているところもある」。それを具体的に知らせるのがメディアだろうが、と思ったら、昨年の12月13日にNHKが「投票日にタクシー送迎」というウェブ記事を出していた。これだ。

詳しくはウェブ記事を見ていただくとして、兵庫県南あわじ市では「投票所までの距離が1キロを超える歩行困難者」にタクシー券をだしている。愛媛県東温市では妊婦などすべての有権者を対象に移動支援をしている。

参政権の第一歩、投票権の行使へ、まず「公助」を。そのために動こう。

(寺)

2024/09/09

「自民党総裁選を『軍拡・改憲キャンペーン』にさせるな」とマスコミ九条の会有志がアピール

本来なら、党内でひっそり議論されて、政策を掲げて登場するはずの総裁を、大衆討議にかけるかのように、メディアを使って大宣伝し、民衆の任期で決めてしまおうという、ポピュリズム政治の極致、「自民党総裁選」が始まった。

自民党内で自分たちの利益のために、どう言ったらいいか、議論し、その後の総選挙ではそこでの議論を既成事実にして進んでいこうという、大戦略。この、仕掛けについて、「マスコミ九条の会」のメンバーだった「有志」が、9日、メディアと国民に、「総裁選を改憲・軍拡のキャンペーンにさせるな」とのアピールを発表した。

「有志として呼びかけ人に名前を連ねたのは、▽元岩波書店役員・今井康之▽JCJ運営委員・河野慎二▽映画監督・小林義明▽元毎日新聞労組書記長・杉山隆保▽マスコミ九条の会代表、元日本テレビプロデューサー・仲築間卓蔵▽デザインディレクター・元電通・畑泰彦▽JCJ運営委員・丸山重威▽ジャーナリスト、元赤旗・梁取洋夫▽JCJ運営委員、元読売広告社・山中賢司―の各氏。約100人の「賛同者」とともに、メディアと「受け手」の国民に訴えている。

以下、その全文を紹介する。

自民党総裁選を『軍拡・改憲キャンペーン』にさせるな―自民党総裁選の「メディアジャック」に抗議し、メディアと国民に訴える

自民党総裁選は9月12日告示、27日投票で行われる。私たち「マスコミ9条の会・有志」は、「メディアジャック」と言われる現状の報道が、結果的に、総選挙を前にした「自民党の政策キャンペーン」になることを恐れ、メディアと広く国民に訴えます。

8月14日表明された岸田首相の総裁選不出馬は、11人とも12人とも言われる候補者を生み出し、あたかも自民党が自由で、民主的な政党であるかのような印象操作を生んでいます。メディアも、多数の「候補者」の言動を報じる中で、一般読者や視聴者に、批判され続けてきた自民党政治が、「清算」され「若返り」し、「刷新」されるかのような錯覚を与えています。

私たち「マスコミ九条の会・有志」は、この状況についてメディアに、「自制」と「改善」を求めるとともに、メディアの「受け手」である全ての国民のみなさんに、報道に惑わされず、「金まみれ」「軍拡・戦争準備」の自民党政治に批判の声をあげていただくよう、呼び掛けます。

岸田内閣は、米国の強い要請の下で、一昨年の「安保3文書改定」以来、安倍政治を引き継いで、首相みずからが「戦後安保政策の大転換」とよぶ「軍拡・改憲」政策を、矢継ぎ早に進めてきました。具体的には、「拡大抑止」と呼ぶ「核廃絶」に背を向ける米戦略の下で、「専守防衛」は「敵基地攻撃」で突き崩され、日本を「西側の兵器廠」としかねない防衛産業の育成、強化や、自衛隊をも事実上米軍の指揮下に置こうとする指揮権合意によって、「米国とともに戦争する国」への障碍が次々と突き崩されています。「専守防衛」や「非核3原則」、「武器輸出の禁止」などの原則も、当然のように無視されています。

そしてこの「戦争路線」と憲法の矛盾は、これ以上ごまかしが難しくなり、「看板の掛け替え」で「改憲」を狙う「若い政権」を作らなくては乗り切れないと考えられています。岸田首相が8月7日「国民投票では、自衛隊の明記を入れて欲しい」と指示したのち、総裁選不出馬を表明したことはその現れで、「軍事国家」つくりは、早速、2025年予算の概算要求では8兆5389億円の防衛費が計上されたことも報じられています。

私たちは、自民党総裁選の候補者、特に「世代交代」の対象とされる若手候補者が、「戦争の惨禍」と、平和憲法の「非戦・非武装」の精神と決意を学ぶことなく、「憲法改正は必要」「現状では自衛隊増強は必要」「核の傘なしに平和は守れない」など、間違ったプロパガンダに載せられていることを恐れています。ましてそれを「政見」と称して手放しで語るのを恐れます。メディアが、憲法の原則や戦後の精神を抜きに、「若さ」や「現代性」を報じ、評価することに、反省を求めます。

今回の自民党総裁選では、自民党の宿弊でもある岸信介首相時代から始まる統一協会・勝共連合との「癒着」と、80数人の自民党議員が「連座」した「裏ガネ疑惑」についても、使途の解明、カネの流れなどについて、何の説明もないまま、競われています。

メディアは、さすがに「裏金疑惑」については触れ、候補者たちに説明を求めていますが、いずれも答えはあいまいです。広く求められた「企業・団体の献金禁止」も、政治資金規正法の再改定もありません。候補者の中に「国民の要求」に応える回答は、軍事路線同様にありません。

自民党総裁選は、報じなければならないテーマです。しかし、報じるなら「自民党政治の長年の誤り」をきちんと指摘し、自民党だけでなく一般国民が政治の歪みをどう正すかが必要です。 メディアと、国民に、改めて訴えるものです。